돌아가신 할머니 유품 중에 몇 안남은 것들 중의 하나. 뻐꾸기 시계.

거실에 걸려 있는 뻐꾸기 시계.

그냥 시장가서 하나 사온 것은 아니었던 걸로 기억한다. 아마 선물을 받았던가 경품에 당첨되었던가 둘 중의 하나였을 것이다. 그래서 고인에게는 나름 의미있었던 물건이 아니었나라는 생각도 들었고, 디자인도 그럭저럭 괜찮았고, 게다가 배터리를 넣으면 지금도 잘 작동한다(아마 그럴 것이다). 그래서 버리지 않고 거의 10년 가까이 그 자리에 그대로 방치해 두었다. 물론 시간은 멈춘 채로…

요즘 집안의 물건들을 대대적으로 버리고 있다. ‘나는 단순하게 살기로 했다’라는 책의 영향을 많이 받긴 했지만, 1~2년동안 안쓴 물건들은 10년이 지나도 한번도 쓸 일이 없다는 것을 이미 몸소 깨닫고 있는 중이었다. 그래서 집안의 꽤나 많은 물건들을 버렸다. 게다가 얼마 전에는 시집간 동생이 집에 한번 들러서 자신이 두고갔던 물건들까지 싹 같이 정리했더니 집이 더욱 널럴해지고 쾌적해졌다.

집 정리를 하면서 느끼는 것인데, 보지도 않을 책을 사는 것과 쓰지도 않을 물건을 가지고 있는 것은 결국 후회만 남는다. 닿지도 않을 인연에 마음 쓰는 것과 가지도 못할 길에 미련을 갖는 것만큼…

아무튼 나의 추억들을 버리고 나니, 이제는 거실에 걸린 뻐꾸기 시계가 눈에 띈다. 어떻게 할까? 딱히 이 시계에 얽힌 추억이 있는 것은 아니지만, 그래도 버리기는 좀 아까운데, 누군가 가져갈 사람이 있지 않을까?

…라고 생각하며 인터넷에서 뻐꾸기 시계를 검색했다.

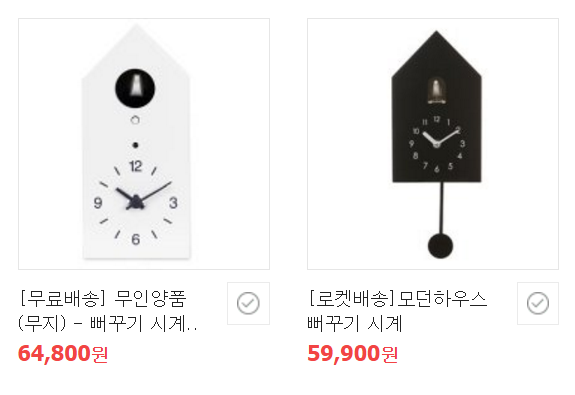

요즘 나오는 뻐꾸기 시계들

맙소사! 요즘의 뻐꾸기 시계들은 디자인도 훨씬 세련되고 가격도 6만원밖에 안한다. 그동안 왜 낡은 뻐꾸기 시계를 가지고 있었나 싶은 생각이 들었다. 중고로 팔리기는 커녕 그저 준다고 해도 가져갈 사람이 없을 것 같다.

그렇게 뻐꾸기 시계는 재활용 통에 넣기로 하였다. ‘나는 단순하게 살기로 했다’에서 말한 방법대로 버리기 전에 디지털 사진으로 한장 찍어 두었다. 그렇게 건전지 없이 10년동안 작동한번 못해보고 시계의 생은 마감하였다.

그러고 보니 뻐꾸기 우는 소리를 들어본 기억이 없다. 할머니 살아계실 때에도 건전지를 안넣었던 것 같다. 그저 거실 벽면에 붙어 있던 장식품이었던 것이다.